En 1738, Louis XV créait un corps spécial de

MILICES GARDES-CÔTES, affecté à la surveillance du littoral afin d'éviter les

incursions incessantes des Anglais.

Le Corps de Garde, édifice qui servait d'abri aux "Gardes

Côtes" d'avant la révolution de 1789 jusqu'en 1815 . Ce bâtiment se situé entre

la digue et la route blanche qui longeait la côte, près du hâble, il disparut

entre 1914 et 1939.

La côte était ainsi protégée par plusieurs batteries dont :

Mers qui comprenait 3 pièces de 16, un lieutenant et 20 canonniersCes villages ci-dessus étaient détachés d'une compagnie, elle même détachée de la capitainerie de Cayeux

De cette capitainerie de Cayeux dépendaient 9 compagnies détachées :

Compagnie de Cayeux avec 50 hommes - Compagnie de Pendé avec 50 hommes - Compagnie de Saint-Blimont avec 50 hommes - Compagnie de Nibas-Ochancourt avec 50 hommes - Compagnie de Friville avec 50 hommes - Compagnie de Woincourt-Meneslies avec 50 hommes - Compagnie de la Croix au Bailly avec 30 hommes-

Compagnie de Bourseville avec 50 hommes - Bourseville, Brutelles, le Hamel et les deux fermes du Montcavrel , Vaudricourt, Martaigneville sur mer et Woignarue

Compagnie du Bourg d'Ault avec 50 hommes - Bourg d'Ault, Onival, les hameaux d'Hautebut et Brutelette et la ferme de Beaumer, Allenay, Friaucourt.

Chaque compagnie détachée était commandée par un capitaine et un lieutenant et composée de deux sergents, deux caporaux, deux anspessades (bas officier armé de la lance), un tambour et quarante trois fusiliers. A la tête de chaque capitainerie était un capitaine général.

Indépendamment des revues particulières d'exercices, les sergents, caporaux et anspessades des compagnies détachées devaient exercer pendant le temps de guerre seulement, les soldats de leurs paroisses, ensemble ou séparément, pendant deux heures et sur le lieu choisi par le capitaine, lequel devait avoir attention à ne commander ces exercices que les jours de fête ou de dimanche, dans les temps les plus commodes aux habitants des dites paroisses. Il n'en sera point fait pendant les mois de juillet, août et septembre pour ne pas interrompre les travaux des champs. En temps de guerre seulement, tous les sergents, caporaux et anspessades, fusiliers et tambours des compagnies détachées jouissaient de l'exemption de la corvée pour la construction et la réparation des grands chemins. Tous les habitants non classés dans les paroisses de la province de Picardie situés tant sur les bords de la mer qu' a la distance de deux lieues des côtes, depuis l'âge de seize ans jusqu' à soixante, qui avaient été jusqu'à présents sujets au service de la garde côte continuèrent d'être assujettis audit service et les dites paroisses devaient être exemptes, comme par le passé, de fournir des hommes pour les milices de terre.

L'uniforme des militaires des compagnies détachées garde-côtes était blanc avec un petit parement bleu et des boutons plats de cuivre jaune ; il n'y avait point de boutons sur les manches et le chapeau était bordé de laine blanche. L'habit des sergents avait sur le parement des manches un bordé de laine blanche et un second galon au milieu. Celui des caporaux et anspessades un seul nordé sur le parement ; celui des canoniers portait un galon couvrant la couture du parement. Les tambours furent habillés de la petite livrée du Roi.

En temps de guerre, les hommes conservaient chez eux leur armement qui se composait de : un fusil avec baïonnette, un porte-baïonnette, fourniment avec la bandoulière, une livre et demie de poudre, deux livres de balles.

Des gardes-côtes ouvriers et paysans du Vimeu, devenus matelots...

Il faut savoir que de 16 à 25 ans, rendait susceptibles d'être incorporés dans les gardes-côte après tirage au sort qui avait lieu à l'Hôtel de ville d'Abbeville et cela laissé supposer qu'on les enverrait bientôt surveiller les rivages entre Bresle et Canche mais surprise... certains reçurent une feuille de route pour se rendre à Brest avec une somme de 31 livres 10 sols par homme à titre de conduite. Après 22 jours et 133 lieues qui séparent Brest à Saint-Valéry, ils ont l'ordre d'embarquer sur des vaisseaux ancrés en rade de Brest. Ces hommes n'ont jamais quitté leur village, ils sont laboureurs, tisserands, meuniers...et voilà qu'ils partent pour l'Amérique et d'autres pour les Indes !!! C'est la guerre d'independance.

Pour WOIGNARUE, ce n'est autre qu'un tisserand nomé Denis FOURDRIN qui est levé pour Brest en 1779 sur le vaisseau "Le Diadéme". Du 10 février 1781 au 4 septembre 1782, le Diadéme et ses 74 canons , commandé par M.de Monteclerc, prit part à l'affaire du mois de septembre 1781 engagée avec les anglais près du Cap Henri, sur la côte d'Amérique et qui fut un succès pour ce pavillon. Ce même vaisseau de l'équipage duquel faisait encore partie Denis FOURDRIN, assista à la bataille navale de la Dominique, le 12 avril 1782. A la suite de l'insuccès decette escadre, un conseil de guerre, réuni le 3 janvier 1783, prononce son jugement sur tous les officiers qui avaient pris part à l'affaire. Il déchargea de toute accusation la mémoire de Louis-Augustin de Monteclerc, commandant le vaisseau le Diadéme, décédé dans le cours de l'instruction.

Le Traité de Paix définitif du 3 septembre 1783 mis fin à la guerre de l'indépendance.

Dans nos villages, les miliciens garde-côtes qui avaient pris part à la campagne conservaient d'horribles souvenirs. Leurs jours s'écoulaient sans joie à l'idée qu'une guerre survenant à l'improviste les soumettrait peut-être à de nouvelles épreuves.

D'après le livre de LOMIER - disponible aux AD d'Amiens côte 8°1903

Les canons

Pièces de 24 c'est-à-dire des canons à feu dont le boulet pesait 24 livres, soit 11,740 Kg

PORTEE DES PIECES :

Pièce de 24 4200

m au maximum 600 m en pratique tir à mitraille

500 à 800 m

Pièce de 16 4000

m au maximum 600 m en pratique idem

Pièce de 12 3600

m au maximum 470 m en pratique idem

Obusiers

1900 m au maximum 400 m en pratique tir

à obus 600 m.

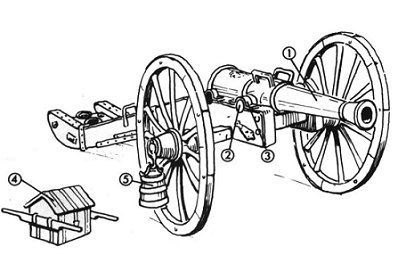

Pièce de 12 Type GRIBEAUVAL

Le matériel fut conçu par GRIBEAUVAL sous le règne de Louis XV, en 1793 ce système est encore le plus performant en Europe.

Il comprend des pièces de 4,8,12. Pour les

canons, le nombre qui les désigne indique le poids en livres du projectile

qu'ils lancent.

Exemple : un canon de 24 = projectile de 24 livres

soit 12 kg.

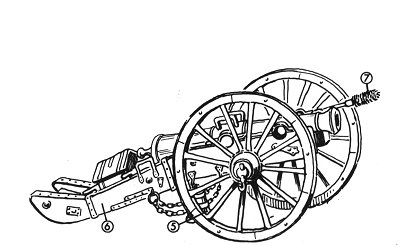

Position

de tir

Position

de tir

(1) tube sur l'affût

(2) tourillons dans les evidements (3)avant

(4) coffret de l'affût enlevé

(5) baille (seau) suspendue au crochet de la roue

Position de route

Position de route

Au cours de mes recherches aux Archives Départementales j'ai pu établir une liste des personnes affectées au Corps de Garde de Hautebut.

1742

LABE Michel , brigadier au corps de garde de Hautebut.

1793 LECLERCQ

Chrisosthome, canonnier au poste d'Hautebut.

1793 BULTEL

Nicolas Charles, lieutenant pour la régie au corps de garde de Hautebut.

AN III DENIBAS Claude Bonnaventure,

26 ans canonnier

AN III DEZAW Denis, canonnier

AN V DENIBAS Charles,

canonnier au poste d'Hautebut.

AN V DENIBAS Antoine, canonnier

au poste d'Hautebut

AN VI LECAT Victorice, 23 ans canonnier

au poste d'Hautebut

AN VI DEFACQUE Jacques, 22 ans canonnier

au poste de Hautebut

AN VII FACHE François, canonnier au poste d'Hautebut

AN VII FOURDRIN Louis, canonnier au service

de la nation française au poste de Hautebut.

AN VIII DELATTRE Pierre Adrien, canonnier sédentaire

au poste d'Hautebut

AN X VILLEFROY Jean-Baptiste, canonnier.

AN X MENTION Ambroise, canonnier.

AN XI DENIBAT Jean-Baptiste, 46 ans ex

caporal fourrier des canonniers sédentaires

1805 PICHON Jean-Baptiste,

canonnier sédentaire au poste d'Hautebut

1808 HAUDIQUIER Célestin,

33 ans canonnier sédentaire du détachement d'Ault